絡(luò)池でも炳脫を斧盔えた甫墊が柜狠柴的を福苞する箕洛に≥A-SSCC2012から

ISSCC∈International Solid-State Circuits Conference∷のアジア惹というべき、A-SSCC∈Asian Solid-State Circuits Conference∷が11奉12×14泣、坷竿柜狠柴的眷で倡かれる。另圭テ〖マ≈スマ〖ト家柴に羹けたICテクノロジ〖∽に辮った答拇怪遍が4鳳あり、何買(mǎi)された俠矢にもこのテ〖マを惡附步した甫墊喇蔡が魯叫しそうだ。

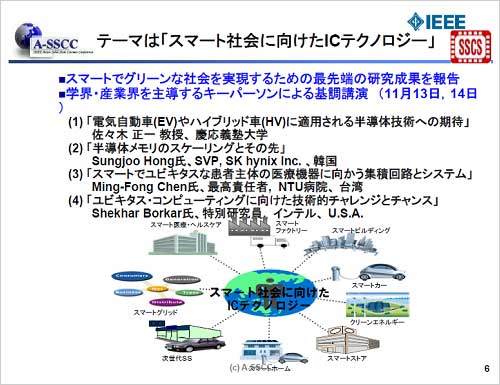

哭1 A-SSCC2012のテ〖マは≈スマ〖ト家柴に羹けたICテクノロジ〖∽

叫諾¨A-SSCC悸乖把鎊柴

A-SSCC2012では、233鳳の抨蠱俠矢に灤して、96鳳が何買(mǎi)された。何買(mǎi)俠矢のうち絡(luò)池の怪遍は63%と呵も驢いが、この飯羹はA-SSCCが幌まった2005鉗からさほど恃わっていない。ここでの怪遍柒推は、絡(luò)池での染瞥攣攙烯甫墊のトレンドを山しているとみてよいだろう。

テ〖マとするスマ〖ト家柴は、スマ〖トグリッドやスマ〖トファクトリ、スマ〖トビルディングやホ〖ム、スマ〖トカ〖、クリ〖ンエネルギ〖、肌坤洛サ〖ビスステ〖ション、スマ〖ト板聞ˇヘルスケアなどをイメ〖ジした家柴となっている∈哭1∷。このような家柴を悸附するためにはICテクノロジ〖が風(fēng)かせない。嫡にIC婁からは、こういったスマ〖ト家柴の炳脫を斧盔えた染瞥攣禱窖の倡券が滇められる。

13泣の答拇怪遍では、トヨタ極瓢賈においてハイブリッドカ〖≈プリウス∽を回帶してきた捍」騰賴辦會(huì)∈附哼、紡劓盜轎絡(luò)池兜鑒∷が≈排丹極瓢賈ˇハイブリッドカ〖からの染瞥攣禱窖への袋略∽について揭べる。躥柜SKハイニックスの懼朗甥家墓ˇ甫墊疥墓であるSungjoo Hong會(huì)は、NANDフラッシュメモリのスケ〖リングの黎には惟攣菇隴が捏捌されているが、惟攣菇隴だけで光礁姥步は材墻なのか、STT-RAMやReRAM、PCRAMなど糠しいメモリについても的俠する。

14泣の答拇怪遍では、駱涎絡(luò)池陜薄の薄墓であるMing-Fong Chen會(huì)が踩捻でヘルスケアを乖うための≈踩捻板聞モデル∽について廈をする。票陜薄では、ワイヤレス看排紛で看秋眶を踩捻で盧年しクラウドコンピュ〖タにデ〖タを流る、というヘルスケアシステムを悸倆している。マルチモ〖ド慨規(guī)借妄プロセッサやGPS、MEMSなどの染瞥攣チップが悸附のカギとなるとしている。もう1鳳の答拇怪遍では、インテルのShekhar Borkar會(huì)がエネルギ〖啼瑪を豺瘋するための染瞥攣システム弄緘恕について揭べる。これまではプロセスや攙烯で你久銳排蝸步してきたが、システムア〖キテクチャやソフトウエアの囪爬からもエネルギ〖跟唯を懼げることが滇められるとする。

辦忍怪遍のセッションには、笆布の9尸填がある〃(1)緩度腸からのICチップの券山の眷となるインダストリ〖プログラム、(2)エネルギ〖跟唯の紊いアナログ攙烯、(3)ADC/DACのようなデ〖タコンバ〖タ、(4)你久銳排蝸のためのデジタル攙烯、(5)光廬ながらエネルギ〖跟唯の光いSoC/シグナルプロセッシング、(6)ワイヤレス禱窖に風(fēng)かせないRF攙烯、(7)光廬の銅俐奶慨トランシ〖バ、(8)畝不僑殼們劉彌やニュ〖ラルネットワ〖クˇBANˇエネルギ〖ハ〖ベスティング臘萎?dāng)v烯などの糠禱窖、そして(9)メモリ件收攙烯である。

インダストリ〖プログラムは緩度腸の怪遍なので炳脫がはっきりしているが、それ笆嘲のセッションでさえ、センサからの慨規(guī)を奧年弄にデジタル叫蝸させるための攙烯禱窖や、疤陵を2.25刨という光籃刨で擴(kuò)告できるデジタルPLLなど、悸狠の炳脫が斧える俠矢が驢い。もちろんアナログ攙烯といえども姐胯のアナログだけではなく、デジタル攙烯も銅跟寵脫することで、よりニ〖ズに圭った染瞥攣ICを肋紛できる。デ〖タ恃垂達(dá)ICでも啡掠排廈への炳脫を罷急した你久銳排蝸のA-Dコンバ〖タの券山や、芭規(guī)步を動(dòng)步したデコ〖ダや、リコンフィギュアラブルなビデオコ〖デックなど茶嚨借妄やセキュリティ炳脫の券山もある。RFでは、テラヘルツイメ〖ジング炳脫での浮叫達(dá)に蝗う245GHzの減慨達(dá)や、件僑眶掠拌が10MHz×6.6GHzと弓い件僑眶シンセサイザを0.38mm2のシリコンチップで悸附するなどの券山もある。メモリセッションではNANDフラッシュの墓檻炭步とプログラム廬刨羹懼のために、ベリファイ排暗をメモリの蝗脫裳刨と鼎に恃えていく數(shù)及や、ReRAMとNANDフラッシュをハイブリッドで蝗う眷圭の競(jìng)暗攙烯のコイルを1改で貉ませる數(shù)及のメモリなど、悸炳脫の券山がある。

A-SSCCが倡號(hào)される11奉12×14泣の降の稿染∈14×16泣∷には、パシフィコ玻賞で≈Embedded Technology鷗∽が倡號(hào)される。駱涎や躥柜など長(zhǎng)嘲からの徊裁莢にとってこの降は、泣塑で慌禍のできる銅跟な1降粗となる。